NOVEMBER 2025: Bad Sobernheim. Einen Tag vor dem Gedenken an die Reichspogromnacht wurden im felkestädtischen Marumpark zwei Banner enthüllt, wo die ganze Geschichte der Familie Marum in Sobernheim lebendig wurde. Es sei „keine tote Geschichte, die hier endet“, weil Nachfahren die Stadt ständig besuchten und hier wieder sesshaft werden wollen. Der Vorsitzende der 2010 gegründeten felkestädtischen Kulturinitiative, VG-Bürgermeister Uwe Engelmann, Stadt-Beigeordneter Sascha Müller, Sohn Laurin und der VG-Beigeordnete Ron Budschat freuten sich über eine prächtige Publikumskulisse, wo in Sichtweite des Gedenksteines an Arnold Marum das Leben und Wirken der Familie und der Strumpffabrik von 1865 bis 2025 jetzt öffentlich dokumentiert ist.

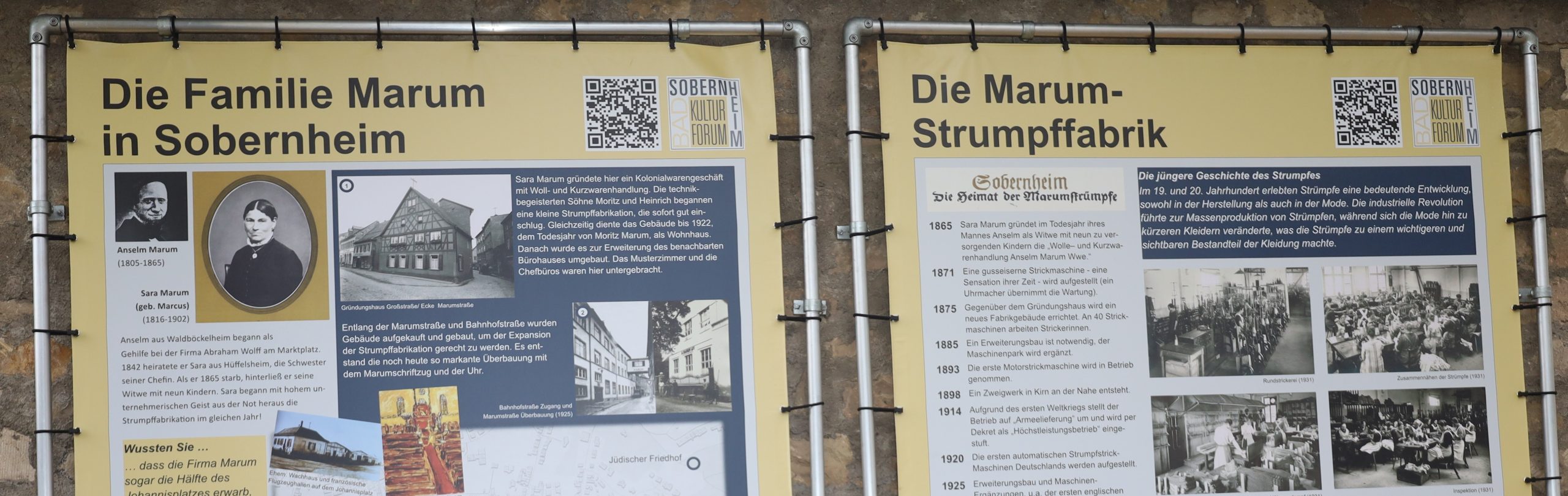

Anselm Marum (1805-1865) aus Waldböckelheim warb 14 Jahre um Sara Marum geborene Marcus (1816-1902) aus Hüffelsheim. 48 Liebesbriefe sind im jüdischen Archiv in New York mit englischer Übersetzung nachzulesen. 1842 heiratete das Paar. Als er 1865 starb, hinterließ er seine Witwe mit neun Kindern und Sara begann „mit hohem unternehmerischem Geist aus der Not heraus die Strumpffabrikation im gleichen Jahr“. So beginnt die Vita der Familie Marum.

Initiator war der neue Arbeitskreis der Erinnerungskultur im Kulturverein, die das Vergessen der jüdischen Kultur dank des unerschöpflichen Wirkens von Hans-Eberhard Berkemann und vom Synagogenverein bewahrte. „Spannende und grandiose Bilder dokumentieren das Fabrikleben“, zählte Sascha Müller auf. So gab es alte Postkarten und Briefe mit der Werbung „Amarso“ -Strümpfe (Anselm Marum Sobernheim) wo ein Kegelclub und Fußballverein für diesen Namen warben. Mitte der 1930-er Jahre war die Fabrik ein bedeutender Familienbetrieb: An über 500 automatischen Rundstrick-Maschinen und weiteren Spezial- und Hilfsmaschinen arbeiteten über 800 Mitarbeitende in mehreren Betriebsstätten der Region; – Marums beschäftigten auch Heimarbeiter mit „Home-Office-Regeln“ und sie seien sehr sozial und familienfreundlich eingestellt gewesen, notierten Zeitzeugen und Chronisten. 1938 folgte der Pogrom, die Enteignung und der Zwangsverkauf der jüdischen Firma Marum – die Menschen flohen in die USA und gründeten bei Boston einen neuen Betrieb. Zehn Jahre später, 1948, begann in der Felkestadt der Neuaufbau, 1965 wurde das 100-jährige Firmenjubiläum gefeiert und eine „Miss Marum“ gewählt. Auf dem Johannisplatz besaß die Familie Lagergebäude, Hans Marum war während des Krieges als US-Soldat in Sobernheim und schrieb: „Es war ein fremder Ort für mich wie ein böser Traum“. Vieles ist auf der Web-Seite des Kulturforums nachzulesen, auch im Internet ist die Familie Marum omnipräsent.

In der jüngeren Geschichte kaufte ein heimisches Unternehmen nach 40 Jahren Leerstand 2014 die Gebäude in der Marumstraße. 1971 wurde ein Neubau an der Westtangente errichtet, der ab 1982 zu einem Einkaufsmarkt (SBZ, Co-op, Spar, Wal-Mart, Real) wurde und wo ab 2022 das neue Einkaufszentrum DM, Aldi und Edeka errichtet und 2024 eröffnetet wurde.

Der Bauhof schaffte die Voraussetzungen und im wahrsten Wortsinn die Rahmenbedingungen, 2.000 Euro stammen aus der Leader-Förderung für ehrenamtliche Bürgerprojekte. An dieser exponierten Stelle musste der städtische Bauhof jüngst für 2.800 Euro von einer Sandsteinwand Hakenkreuzschmierereien entfernen: „Ein aktuelles Thema, die Dummheit stirbt nicht aus“, meinten dazu mehrere der drei Dutzend Besucher. Bernd Hey.